ボランティア活動とは、語源をたどると「自分のしたいという意志が大切で、喜んでする活動」という意味です。また、ボランティアには「自主性・主体性」「社会性・連帯性」「無償性・無給性」「創造性・開拓性・先駆性」という4つの原則があるといわれています。

ここでは、ボランティアとはなにかを歴史や種類、意味・定義、4つの原則から知っておきたいポイントを”わかりやすく”解説します。

ボランティア活動の語源

それでは、ボランティアの語源からボランティア活動の意味を説明します。少しややこしいです。

まず、ボランティアは英語では「volunteer」ですね。

そして、「volunteer」の語源は「voluntas(ウォルンタース)」。

さらに、「voluntas」は「volo(ウォロ)」に由来します。

「volo」は「will(意志)」の語源で、「喜んで~する」「~したい」を意味する言葉です。

つまり、ボランティアという言葉の語源をさかのぼれば、自分の「したい」という意志が大切で「喜んでする活動」ということです。

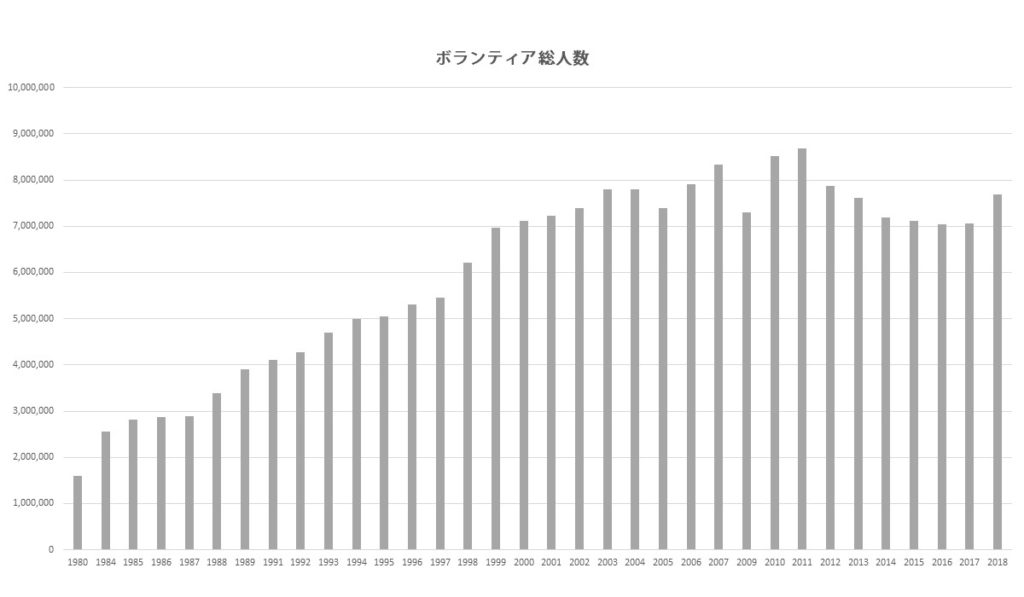

ボランティア活動の歴史・参加者数の推移

まず上のグラフを見てください。2000年以前と比べるとボランティア活動に参加する人が増加していることがわかります。

1995年の阪神・淡路大震災が「ボランティア元年」

2000年代のピークはやはり東日本大震災の2011年でした。日本国内でのボランティア活動の歴史をみていくと、1995年の阪神・淡路大震災が転換点となり「ボランティア元年」と呼ばれています。1995年以前はボランティア活動に参加するのは一部の若者や女性が多かったです。しかし震災があり、多くの人が当事者となったことで、「自分たちでなにかしよう」という動きが広がり、年代も職業も多様な層にひろがっていきました。

その後1998年に「特定非営利活動促進法」ができました。この法律ができたことで、ボランティアグループとして活動していた人たちが一つの「組織」となることができ、活動の幅や財源も拡大していきます。現在は特定非営利活動法人(NPO法人)は約5万団体あります。

NPOの歴史については以下の記事をお読みください。

2011年東日本大震災は「寄付元年」

先に書いた通り2011年はボランティア活動の参加者数がピークでした。それだけではなく多額の寄付が集まったこともあり「寄付元年」と呼ばれています。日本ファンドレイジング協会の「寄付白書」によると、2010年の個人寄付は4874億円、2011年は1兆186億円です。日本人の7割近くが寄付をしたともいわれています。

日本では二つの大きな災害を経て、ボランティア活動や寄付の文化が根付いてきました。2011年以降におきた災害では、これまでの経験が活かされて、物品寄付の作法や災害ボランティア・水害ボランティアの心得なども一般に定着するようになっています。

災害ボランティアの広がり

2011年以降、熊本地震、九州北部豪雨、西日本豪雨、北海道胆振東部地震など多くの災害が起こりました。災害ボランティアセンターでの募集だけでなく、多くのNPO/NGOが迅速にボランティア募集を開始するため、多くのボランティアが参加することができています。

また災害発生直後は、交通マヒも起こるため地域外からの募集より地元でボランティアをして助け合うという文化も生まれてきています。

内閣府がボランティア参加について行った調査によると「参加したボランティア活動のジャンル」一位は「まちづくり・まちおこし」でした。災害ボランティアに限らず、まちの美化や子育て支援など地元に貢献したいという気持ちが強いということもわかります。

それでは次に、災害ボランティア以外に日本ではどのようなボランティア活動があるのかを見ていきましょう。

ボランティア活動の種類と探し方

まずボランティア活動の種類といっても多岐にわたります。学習支援や国際協力、ゴミ拾い、高齢者施設の訪問などさまざまです。それぞれのボランティア活動を詳しく知るにはボランティアの種類のページをチェックしてください。

当サイトでは以下のように活動分野を分類しています。

まちづくり、いじめ 暴力、不登校、ジェンダー

多文化共生、国際協力、子育て支援、医療・難病・疾病

災害、子ども、障害者、LGBTQ、マイノリティ

人権、環境問題、路上生活

さらに細かくみていくと子ども分野だけでも以下のように様々なボランティア活動があります。

子ども食堂ボランティア

児童養護施設ボランティア

学習支援ボランティア

フリースクールボランティア

児童館でボランティア

保育園 ボランティア

子どもの貧困 ボランティア

このようにボランティア活動にはたくさんの種類があります。

ボランティアを活動分野から探すときには、環境や子どもなどで調べて、それぞれどんなボランティア活動があるのかをチェックしていくといいでしょう。

例えば、環境問題では以下の記事にあるように「里山の整備、花壇整備、ゴミ拾い」などが出てきます。環境といっても屋外で身体を動かすボランティア活動だけでなく、気候変動に取り組む環境NGOの事務作業などもあります。

環境ボランティア(植林・植樹など)

その他、当サイトで解説しているボランティアの種類一覧

ゴミ拾い ボランティア

傾聴ボランティア

炊き出し ボランティア

病院 ボランティア

フードバンク ボランティア

難民支援 ボランティア

スポーツボランティア

海外ボランティア

看護師 ボランティア

地球温暖化 ボランティア

視覚障害者ガイドヘルパー ボランティア

着付けボランティア

活動内容でボランティア活動を分類する

上に書いたように、外で身体を動かすものや事務作業など一つの団体でもいくつかの内容があります。ボランティアを活動の内容でわけることもできます。以下は活動内容の一例です。

ボランティア活動というと災害ボランティアの泥かきや環境のゴミ拾いなどをイメージしやすいですが、実は屋内でのボランティア募集は結構多いのです。私が以前働いていたNPOでもインターンやオフィスボランティアに来てもらい色々な活動をしてもらっていました。

オフィスワーク:書類の整理や入力作業、チラシの封入など

広報系:チラシの作成やSNSの運用、ウェブサイトなど

アクティブ系:農業や森林整備、車いすの介助、キャンプリーダーなど

専門スキル:経理やIT、ライティングなど

イベント系:イベント企画やブース出展、オンラインセミナーなど

特徴でボランティア活動を分類する

次にボランティア活動の特徴をみていきます。

ボランティア活動というと単発のイメージが多いでしょうか?災害ボランティアやゴミ拾いなどは単発で一日数時間だけの活動が一般的です。

活動期間は分野・内容によって傾向があります。例えば子どもと関わるボランティア活動の場合、一回だけでは関係性が生まれません。何度も会うことで関係性がうまれてきて、本音が出てきたり、勉強に集中するようになったりします。

一方、対人ボランティアでも高齢者施設の訪問は単発募集もあります。

ボランティア活動を探すときには以下のように活動の特徴で調べることもできます。

1日だけ参加

土日参加

長期での活動

初心者でもできる

リモートOK

中高生OK など

ボランティア活動に関心はあっても、特定の分野や内容にこだわりがないという人もいるでしょう。そういうときには、活動の特徴でボランティアを選ぶのもおススメです。活動の特徴を決めるだけでもかなりしぼれるのでその中で参加できるものを選ぶのもいいですね。

ボランティア活動がどういう歴史があり、どのような種類があるのかを解説しました。次はボランティアという言葉の意味や定義についてみていきましょう。

ボランティア活動とは~意味・定義

あるテキストによれば、ボランティア活動には4つの原則があると書かれています。この4つの意味から「ボランティア活動とはなにか」をひも解いていきたいと思います。

自主性・主体性

社会性・連帯性

無償性・無給性

創造性・開拓性・先駆性

ただ、この4つの言葉からして難しいと敬遠してしまう人がいそうですが、できるだけ説明していきます。

自主性・主体性

活動を始めるときには「自分がやりたい」という気持ちが一番大切です。誰かに命令されたり義務としてやるものではありません。主体的に参加することで得られることがあります。

経験者に参加した感想を聞くとほとんどの人が「人」について話してくれます。

「同じ関心をもつ人ばかりなのでふだんは話せないようなことを語り合えた」など、同じ関心をもつ人との出会いが良かったという感想が多いです。例えば環境問題に関心があるけれど、職場や学校でそんな話をしても「まじめだね」とあしらわれてしまう経験もよく聞く話です。

参加メンバーは高校生でも大学生でもどこかの会社の偉い人でも立場は対等です。ふだん出会えない世代や職種の人とつながりができるのも一つの醍醐味といえます。

一方でこんな経験談もありました。

学校で全員参加のごみひろい活動を”やらされた”。

会社の企画で数合わせのために動員されて参加した。

大学の授業で必須だったのでなんでもいいから参加した。

こうしたスタイルが悪いというわけではないのですが、こうしたモチベーションだといい出会いは生まれづらいでしょう。せっかく参加するのであればよい経験ができたほうがいいので、自主性・主体性は大切です。

社会性・連帯性

最近社会課題という言葉を聞く機会が増えました。国内・海外たくさんの社会課題があります。

例えば

子どもの貧困

地球温暖化・気候変動

災害の増加

いじめや不登校

虐待

性暴力・性被害

など、あげればキリがないですね。

こうした社会課題を「他人事から自分事」にしていくことも参加する醍醐味の一つです。活動に参加して、社会と接することでいろいろな気づきがえられます。

私が学生の時に障害のある人たちとお出かけをする活動に参加していました。車いすを後ろから押していると、普段は気にしない段差や坂に気づいたり、電車の乗り換えがどれだけ大変かがわかったりしました。

こうした経験があることで、職場や学校に車いすの人がいたときに自然な配慮ができたり、多様な視点をもっていることが新たなアイデアを生むことがあるかもしれません。仕事でもプライベートでも「ダイバーシティな視点」が当たり前になっていく中、参加を通じて多様な世界にふれることは社会のためだけでなく自分のためにもなります。

無償性・無給性

簡単にいうと「オカネのためではないですよ」ということです。

活動ではオカネではないいろいろなものが得られます。ここまでにあげたように「人との出会い」や「社会との接点・多様な視点」などもあれば、社会のため、だれかのためになるという実感はモチベーションにつながります。

ただし交通費や食費など実費分は無償の範囲として受け入れ団体からもらうこともあります。すべての団体ではないのでご注意ください。

創造性・開拓性・先駆性

子どもたちの学習支援や、汚れた海岸、震災復興など、目の前の社会課題をどうすれば改善できるのか。団体のスタッフや参加メンバーと一緒に考えながら取り組んでいきます。

ボランティアは仕事ではありません。そして答えがある活動でもありません。だからこそ自由な発想で知恵を出し合いトライしていくことができます。

いかがでしょうか。4つの解説で「ボランティア活動とはなにか」がわかってきましたでしょうか。

実際ボランティア活動にのぞむときには、4つを覚えなければいけないということではありません。ボランティア活動ってなんのためにするんだっけ?と疑問に思った時にでも思い返してもらえるといいのかなと思います。

ボランティアコーディネーターへの相談

活動を始めたいと情報収集をしても最後の一歩を踏み出すのには勇気がいります。そのためにコーディネーターに相談するのもおススメです。この記事もコーディネーターが執筆していますが専門知識をもっているので様々な疑問に答えてくれるでしょう。

住んでいる地域にも市区町村単位や、都道府県単位でボランティアセンター(ボラセン)が設置されています。全国のボラセン一覧。

ボランティアセンターについては以下の記事をお読みください。

まとめ

ボランティア活動に参加することで「出会いや新たな体験」たくさんのことが得られます。活動範囲も気候変動、子ども、障害など幅広いです。スキルを持っている人もいない人も自分にできることから始められます。そして長期でやること単発でやること、対面、オンラインなど関わり方もさまざまです。自分にあったボランティア活動がきっとあります。

最後にボランティアをする理由をまとめた記事もぜひお読みください。

ボランティア体験談募集

ボランティアに参加したいと思っている人にとって、実際に参加した経験者の声はとても貴重で、参加の背中を押してくれます。ぜひ初めてのボランティアでも何度も参加しているボランティアでも、またボランティアスタッフとしてかかわられている方でも、皆さんのボランティア体験談をお待ちしております。